|

「わたし、紅茶のほうがいいな」 こぽこぽと湯気を立てながら注がれるお茶を見ながら、サイザーが言った。 「だめよ、こんな遅い時間に。ほうじ茶なら、眠れなくなることもないから」 パンドラが、飲む直前に、フライパンで独自に炒り具合を調節したほうじ茶である。

「一杯のお茶をね」 急須の最後の一滴を待ちながら、パンドラが話しだす。 「ていねいに、こころを込めていれると、それだけで、味がかわってくるのよ。おぼえておきなさい、サイザー、相手のことをどう思っているか、まで、いれたお茶には出てくるの。相手のことを本当に愛していれたお茶は、それだけで、異常なくらい美味になるのよ」 セーターのすそから指だけのぞかせて、両手で湯飲みを持ったサイザーは、不思議そうな表情で、香ばしい香りをたてるお茶を眺めた。そっと、口をつける。 「ほんとだ、おいしい....」 サイザーが感心したような声をだす。パンドラは目を細めた。

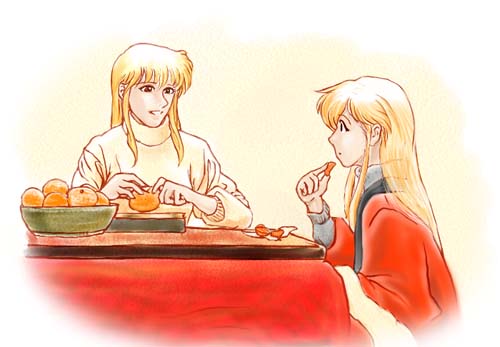

「今日ね、夢みちゃった」 「どんな夢?」 剥いたみかんの一房から、白いすじをとりながら、パンドラが尋ねた。 「よくわからないところで、ちいさな私が泣いているの。それで....、なんだっけ」 記憶をたどろうとするが、理性的になるほど、糸がすり抜けていく。 「忘れちゃった。でも、とても悲しい夢だった....。 あ、雪....」 まっくらな窓から、雪と部屋の中の自分が重なって映る。なにかが思い出せそうな気がして、サイザーはじっと窓の外を見た。 「どうしたの?」 「うん、雪を見ているとね、わけもなく悲しくなる....」 独り言のように呟いたまま、それきりサイザーは止まった。 まるで、夢のなかにいるみたい。 「夢をみていたよ。オカリナ...」 「夢、でございますか」 「見たこともない国で、私は...。いや、なんでもない。もう、忘れてしまったようだ」 若い妖鳳王は、いつもの表情にもどっていた。

好評を博した、誰がつけたか「ごはんシリーズ」も、本作でおわりです。 現実に母を「知らない」サイザーには、夢の中であっても、母を思い描くことはできません。

さらに「母娘」の概念すら、満足には理解し得ていません。 これは、ちがう世界の夢です。 こ、今回はまた解説やら何やらが、長い。 主線を細くして、セーターっぽい感じにしたくらいです。 これ、夜想曲の冬の扉用にしても、いいなあ。 |